研究内容

目次

「あかり」衛星のデータ解析

銀河の星形成活動の終焉

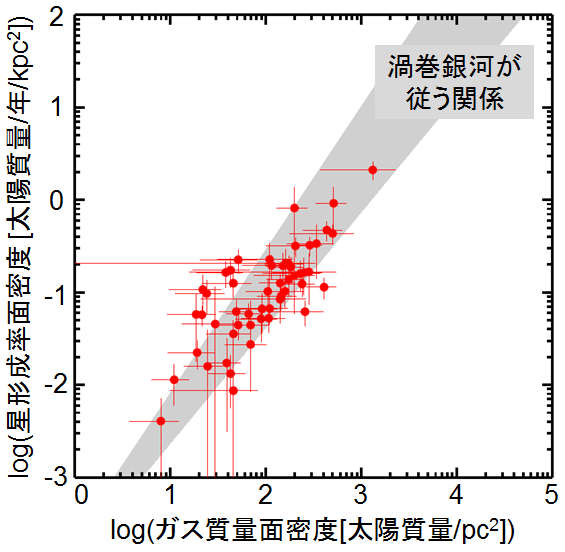

天の川銀河のような渦巻銀河では星が盛んに作られていますが、のっぺりした姿のレンズ状銀河や楕円銀河では古い星が多く、星の材料となる星間ガスが少ないため、銀河進化の末期にあると考えられています。このような銀河では古い星の光が支配的で、生まれたばかりの星を捉えることが困難なため、その星形成の物理過程は謎に包まれていました。

「あかり」衛星は若い星だけが放つ有機分子の光を観測できるため、年老いた銀河の星形成活動を調べるのに最適です。そこで、数多くの銀河を調べたところ、星間ガスを星に変換する効率は、意外なことに渦巻銀河と大差ないことが分かりました(図)。この結果は、年老いた銀河では星の材料が少ないにも関わらず、星形成の過程は進化段階に依らず同じであることを示しており、銀河の星形成活動の進化に観測的示唆を与えました。

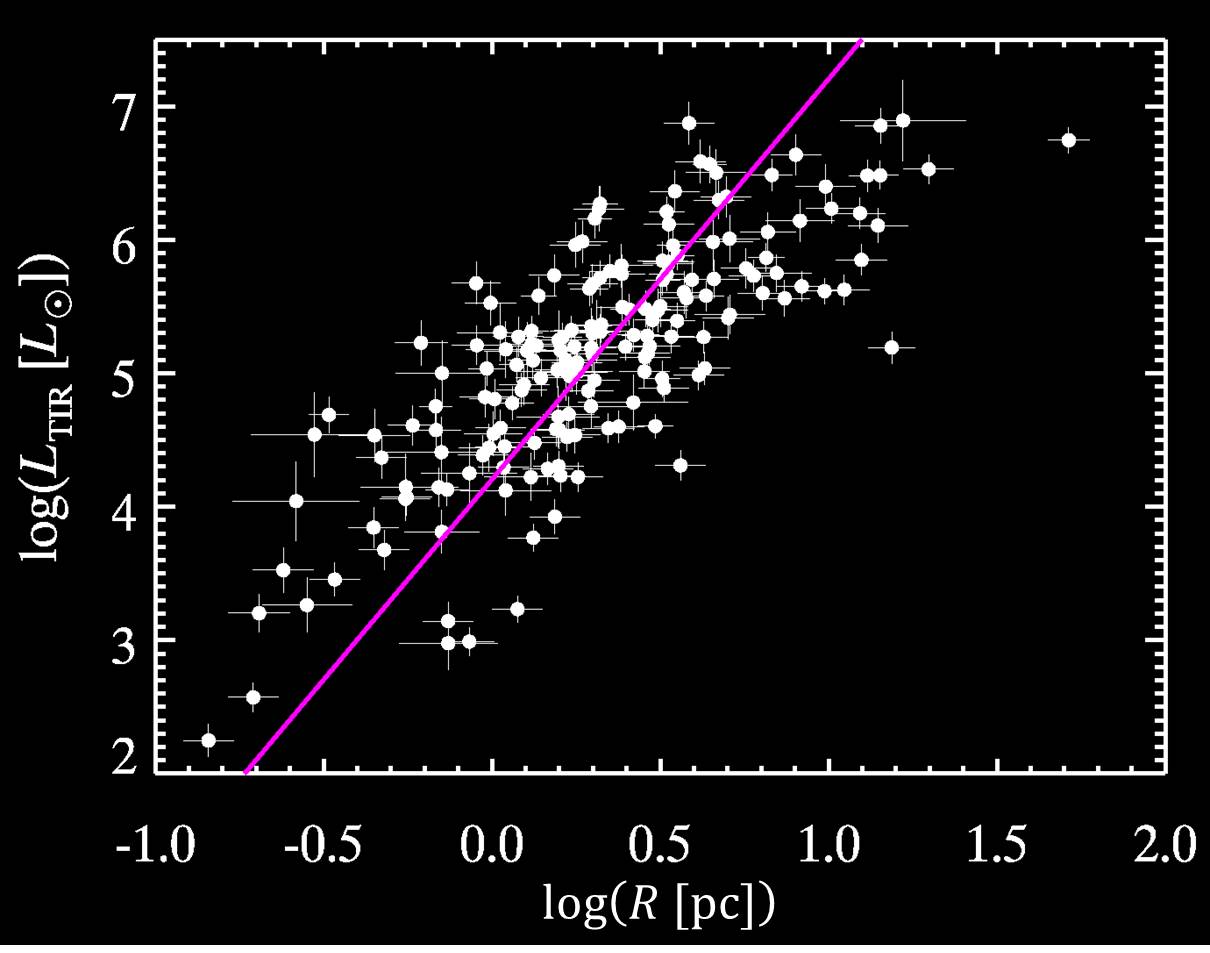

塵に埋もれた大質量星の調査

天の川銀河には、中間赤外線でバブル状に見える天体が至る所に存在しています(下図左)。

これらは銀河系赤外線バブルと呼ばれ、大質量星を含んでおり、そのUV放射が周囲の星間物質を照らすことで形成されたと考えられています。

しかし、大質量星が放射する光の大半は周囲の星間微粒子に吸収されてしまうため、

大質量星を直接、観測し、その特性を明らかにすることは困難です。

ここで、「あかり」衛星の中間ー遠赤外線全天データを用いると、大質量星の放射で加熱された周囲の星間微粒子が、

赤外線帯で再放射している現場を捉えることができます。

これらの赤外線放射は大質量星の出す光量を反映しているため、間接的に大質量星の光度を調べることができます。

下図右は、バブルの総赤外線光度を半径に対してプロットした図であり、多くのバブルが大質量星1個の持つ光度(~10^5太陽光度)より高い光度を

持つことが判ります。加えて、総光度は半径の3乗に比例している傾向が見られますが、

これは、大質量星の電離光子が周囲のガスを電離する際のStromgrenの関係式(Q~L∝R^3, Q:電離光子の個数、L:光度、R:半径)を

示していると考えられます。

以上のことから、これまで考えられていた大質量星の放射によって銀河系赤外線バブルが形成されたという描像を、赤外線観測によって確かめることができました。

右:銀河系赤外線バブルの3色図。緑:9 m、赤:18 m、青:90 m。

左:銀河系赤外線バブルの赤外線光度と半径の関係。桃線はL=aR^3でfittingした結果を示している。

星が生まれる現場を探る ~3世代に渡る連鎖星形成の解明

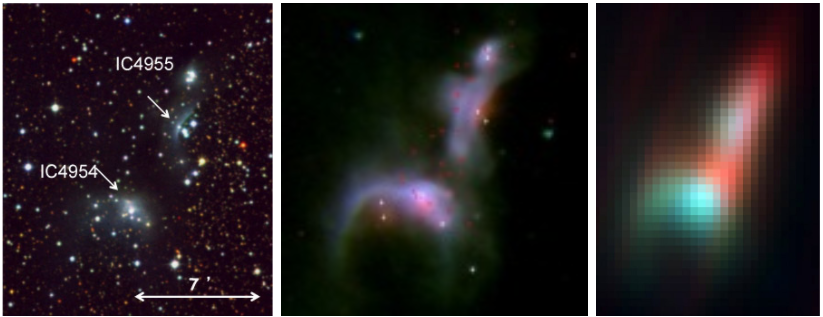

宇宙で星はどのように生まれるのでしょうか? 生まれたばかりの星は大量の星間物質の中に隠されていますが、 星間物質に吸収された光は赤外線で再放射されるため、赤外線での観測が有効です。 こぎつね座IC4954/4955は、我々の太陽系から約6500光年の距離にある反射星雲です(図1a)。 我々は「あかり」衛星により、この領域を7つの赤外線波長帯(9, 11, 18, 65, 90, 140, 160μm)で観測し、 若く質量の大きな星(励起星)によって、掃き集められ密度が高くなった星間物質の中で、星形成が誘発されるている現場、 しかもそれが3世代に渡って繰り返されている現場を捉えました。[Ishihara et al. 2007]

図1 (a)IC4954/4955領域の可視光画像(DSSより)。

(b)「あかり」による9(青),11(緑),18μm帯(赤)の3色合成図。白の+は若く質量の大きな星を、赤の○はさらに若い生まれたての星の分布を表しています。

(c)「あかり」による遠赤外線65(青),90,(緑)140μm帯(赤)の3色合成図。

図1bはIC4954/4955の中間赤外線の3色合成図です。

はっきりと見える2つの円弧は、内側が赤く、外に向かって青くなっています。

赤い部分は、励起星により加熱された固体粒子(ダスト)からの熱放射を表します。

青と緑は、宇宙空間に存在する有機物からの赤外線を見ています。

有機物(~Åサイズ)は、一般的なダスト(数十~数百nm)に比べて小さいため、

暖められやすく壊れやすいという性質があります。

励起星の近くの強い放射場の中では、有機物は破壊されていますが、大きなダストは加熱されて赤外線で光っています。

励起星より少し離れると、放射場が弱くなり大きなダストは暖められなくなりますが、

有機物は生き残り加熱されて赤外線を出しています。

2つの円弧は、円弧の中心にある励起星 (+)が周りの星間雲を侵食し、掃き集めていく様子を表しています。

このように中間赤外線のデータからは、星間空間の物理状態やその分布を調べることができます。

図1cは遠赤外線の3色合成図です。ダスト温度は、青いところほど高く赤いところほど低くなっています。励起星のまわりで温度が高い(青い)ため、これらダストの加熱源は若い星々であると考えられます。さらに、2つの青い領域の間にも冷たいダストが存在する(赤い)部分が広がっています。これは、この領域に星を作る材料の星間物質が大量に存在することを示しています。実際、可視光の写真では、この領域では星雲の向こう側にある星が写っておらず、星間物質で光が遮断されていると考えられます。このように遠赤外線のデータは可視域では見えない物質の検出に有効です。

図1bの中の赤○は、地上からの波長1~2μm帯での観測から抽出した、生まれたばかりの星の分布を示します。

生まれたばかりの星は、密度が濃い白い領域の周りと遠赤外線で赤く光っている2つの星雲の間の領域に集中していることがわかります。

これらの証拠を総合すると、IC4954/4955の領域では、現役の励起星が星間物質を掃き集めて次の世代の星を作っている状態であることが分かります。

図2 IC4954/4955周囲110光年四方の領域の、「あかり」9μm、18μmの2色合成図。中心左上で明るく光っているのがIC4954/4955です。中央部に直径50光年程度の空洞があることがわかります。

さらにこの領域の周囲の様子を、「あかり」9μm帯と18μm帯の合成図で見てみます(図2)。

中央部に大きさ100光年ほどの空洞が見られ、IC4954/4955領域(この図で一番明るく見えている部分)は空洞の外縁部に存在することが分かります。

若い星が生まれている領域が、空洞の外縁部に沿って、IC4954/4955の他にも幾つか存在することが分かりました。

数百万年から1千万年前に、空洞の中央部分で初代の星が形成され、その影響で現在のIC4954/4955の励起星(2代目の星)ができたとすると、

この観測結果を説明できます。

「あかり」の赤外線観測により、1光年から数十光年のスケールで、3世代にわたり星形成連鎖が起きている証拠を捉えることができました。

「あかり」中間赤外線全天サーベイとそれを用いたサイエンス

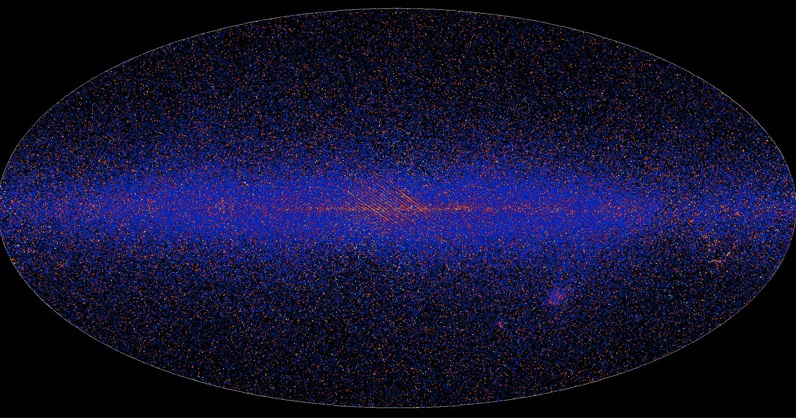

日本の赤外線天文衛星「あかり」の中間赤外線全天サーベイは、星や銀河など点源状に映っている天体をリストし、カタログとして全世界に公開しました。

そのカタログには計87万天体の情報が載っています。[Ishihara et al. 2010]

「あかり」が検出した天体の天球上の分布。銀河座標系で記しています。 青は9um帯、赤は18um帯で検出した天体を示しています。 中央横に広がるのは銀河面(天の川)

このカタログを使って数多くの研究ができます。

例えば銀河系内の星間物質の起源に迫れます。星は進化後期になると質量放出を始め、

星の中で合成した物質を、気体や固体粒子の形で星間空間へ還元します。その星間空間の物質が、次の世代の星惑星形成の材料になります。

この様な星は、大量の物質を

まわりに持つために強い吸収を受けており、赤外線での検出が有効です。

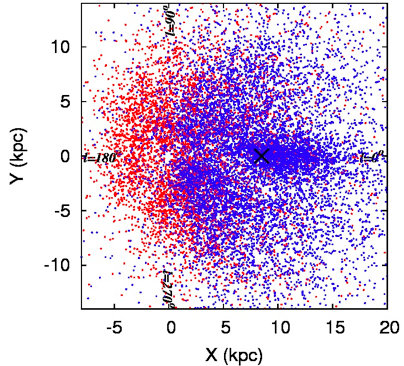

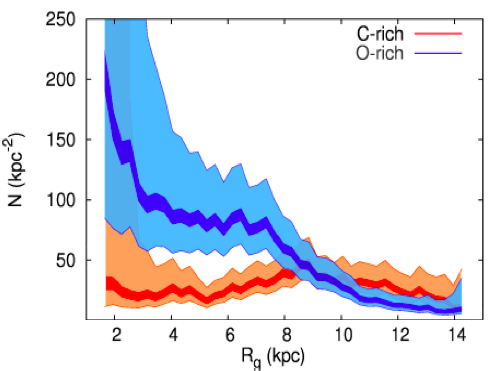

そこで、「あかり」の中間赤外線カタログを用い、星間空間に対して有機物の起源となりうる炭素化合物を供給している星と、

岩石惑星の起源となりうるシリケート化合物を供給している星を分類し、

銀河系内での空間分布の違いを明らかにしました。

これら固体粒子の供給量が、ちょうど1対1になるのは、

地球付近(銀河中心からの距離が地球と同じ付近)であることが分かりました。

[Ishihara et al. 2011]

左図:我々の銀河系を上から見た図に、

(赤)炭素系粒子の供給源となる古い星の分布と、

(青)シリケート系粒子の供給源となる古い星の分布を重ねたもの。

右図:(赤)炭素系粒子の供給源となる古い星のヒストグラムと、

(青)シリケート系粒子の供給源となる古い星のヒストグラムを、

銀河中心からの距離の関数で書いたもの。

また、宇宙には活動銀河核と呼ばれる、中心に超巨大ブラックホールを持ち物質が落ち込むことで高光度に輝いている天体が、多くの銀河の中心に存在することが知られています。 この様な天体がどの程度、宇宙に存在するのかを明かにするのは、簡単ではありません。これは、この様な天体の中には、塵で埋もれているために、活動銀河核の存在が確認できない天体があるためです。そこで、そのような塵で埋もれた活動銀河核を、中間赤外線全天サーベイカタログから探しました。候補天体の追観測を進めていくと、「あかり」でしか活動銀河核の兆候を示さない、かなり深く塵に覆われた活動銀河核を見つけることができました。[Oyabu et al. 2011]

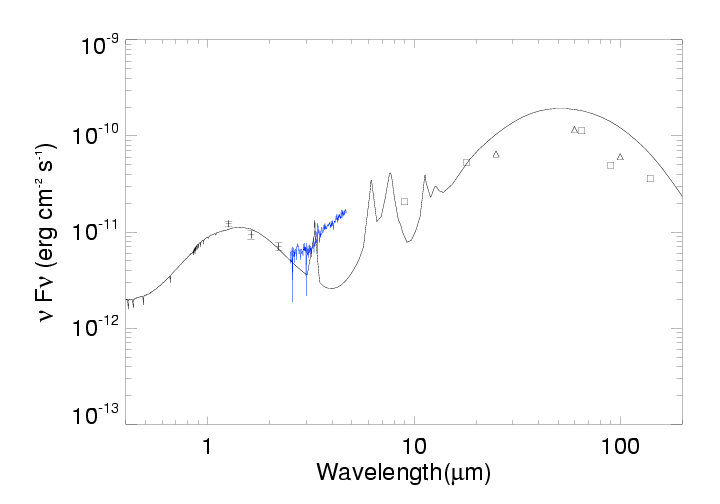

「あかり」で発見された塵に覆われた活動銀河核のスペクトル分布。青線が、「あかり」の近赤外線スペクトル。 □が「あかり」全天サーベイのデータ。 △は、IRASのデータ点、+は2MASSのデータ点を示す。実線は、近傍の星形成銀河M82のエネルギー分布モデルをスケールして示している。これに比べPhase3の「あかり」の近赤外線スペクトルは超過を示しており、高温の塵の存在、すなわち活動銀河核の存在を示唆している。

我々の太陽系はどうやってできたのでしょうか?宇宙で特別な存在でしょうか?このような疑問に答えるには、 太陽系の昔の姿と思われる若い天体をカタログからたくさん集めてきて年齢順に並べ、惑星系の成り立ちを系統的に探る研究が有効です。 星の周りで惑星の源となる岩石の塊が形成されると、この塊同士の衝突によって小さい塵が新たに生成され、惑星間空間にまき散らされます。主系列星の周囲に見られるこのような塵円盤はデブリ円盤と呼ばれ、地球のような岩石惑星の形成や、惑星系の進化を探る上で重要な天体です。デブリ円盤は、塵からの熱放射を赤外線で捉えることで検出できます。 我々は、可能な限り多くの星(主系列星)に対し、 南アフリカ望遠鏡IRSFによる近赤外線観測で星の明るさを正確に求め、「あかり」全天サーベイ観測結果から、赤外線放射のうち星以外からの(つまり星の周囲にまき散らされた塵からの)熱放射成分が存在するかどうかを調べています。 これまでに「あかり」のサーベイから新しく発見した天体は、 惑星形成過程に驚くべき手がかりをもたらしています。 (成果紹介@国立天文台へのリンク)

デブリ円盤のスペクトル例。 (+)近赤外線で観測した中心星のフラックス。 (点線)可視光または近赤外線で観測した中心星の明るさから、 予想したフラックス。 (○)「あかり」による中間赤外線フラックス。

これまでの点源データの活用に加え、画像の解析も進めています。これにより、宇宙空間に薄く広がった塵からの熱放射や、有機物からの輝線を正確に評価することができます。 画像の作成は、「あかり」衛星に搭載した検出器(光検出半導体)の出力に対して、 装置固有の特性を一つ一つ丁寧に補正しながら行います。 図は、検出器に対する宇宙放射線衝突の影響と、 離角40°に渡って広がる月の迷光成分について、 検出器の半導体の光検出の物理や、望遠鏡・観測装置の光学設計に基づいて 現象を理解し、系統的に補正した例です。 ここまで高度で地味な作業は、他の観測衛星のデータ解析では採用していません。 「あかり」データの希少さ、また貴重さゆえ、ここまで手をかけています。 これらのデータ解析で得られた情報は、次の赤外線天文衛星の設計にもフィードバックしています。

(上) 銀河中心付近の画像。(下) 上の図に対して、宇宙放射線衝突の間接的影響と、月の離角40°に渡る淡い迷光の影響を、補正した後の画像。

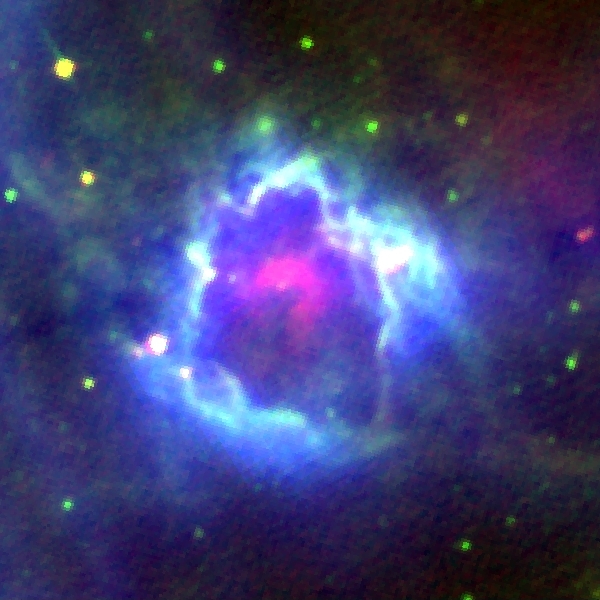

超新星残骸中での固体粒子生成の発見

日本の赤外線天文衛星「あかり」と、X線天文衛星「すざく」の観測結果を合わせ、

Ia型超新星残骸中で塵が生成されている現場を、世界で初めて発見し、

宇宙での物質生成の歴史の解明に大きなインパクトをもたらしました。

[Ishihara et al. 2010]

「あかり」成果紹介@JAXAへのリンク

ティコ超新星残骸の三色合成図

(青)すざく衛星によるX線画像。爆発起源の高温プラズマの分布を示します。

(緑)一酸化炭素輝線。周囲の分子雲の分布を示します。

(赤)あかり衛星による赤外線(18um帯)画像。暖かい固体粒子の分布を示します。

近傍銀河の星間物質の分布

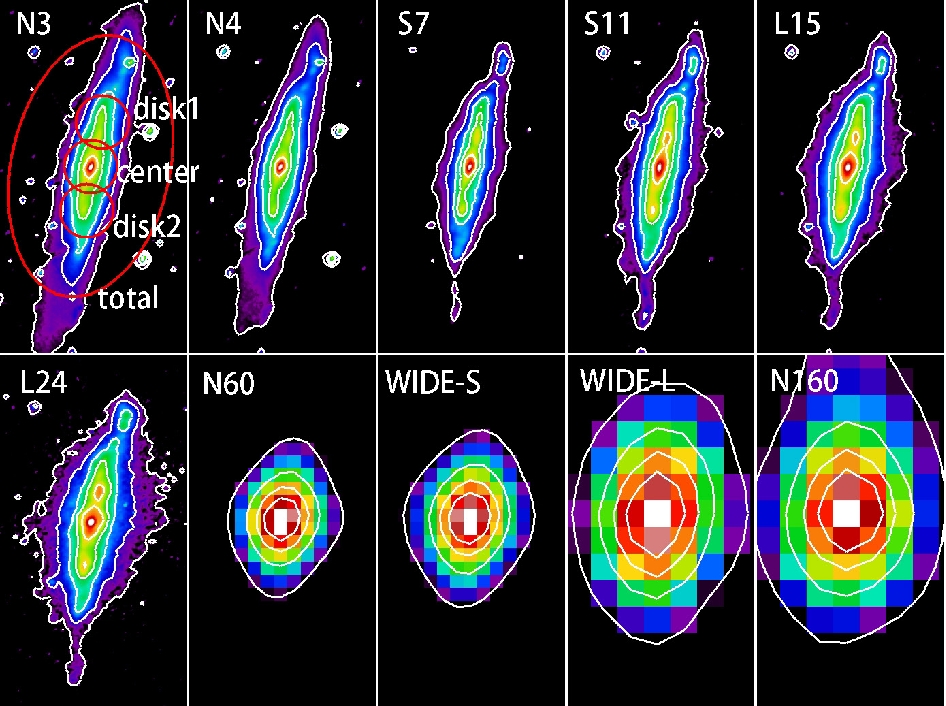

「あかり」衛星のもつ撮像観測バンドをフルに使用し、渦巻銀河 NGC 3079 を観測した結果が下の図です。同じ赤外線でも観測する波長によって銀河の構造が異なることが分かります。近赤外線(波長3、4μm)では、年老いた星からの光を見ています。一方、遠赤外線(波長65、90、140、160μm)では、星の光で暖められた星間ダストが放射する光を見ています。さらに、中間赤外線の波長7、11μmでは主に有機物の巨大分子(芳香族炭化水素)が出す光を、波長15、24μmでは若い星が放つ紫外線によって高温に熱せられた小さな星間ダストが出す光を主に見ています。このように波長によって見ている対象が違うのですが、それらの空間分布が異なるということは、銀河内のそれぞれの領域で環境が異なることを意味します。

渦巻き銀河 NGC 3079の赤外線イメージ(波長3-160um) [Yamagishi et al. 2010]

次世代観測プロジェクトに向けた開発

極低温光学試験手法の開発

中間赤外線検出器の波長感度特性の評価方法の確立

将来衛星による科学的成果のシミュレーション

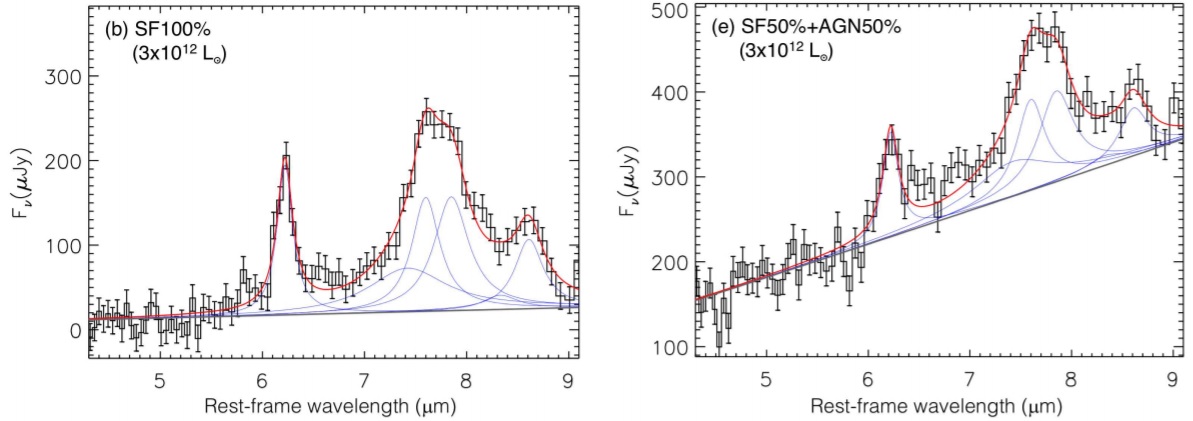

観測装置の設計や開発をより良いものにするために、観測で期待される科学的成果のシミュレーションを行っています。その一つとして、大型冷却望遠鏡を用いた銀河サーベイにより、十分な数の遠方銀河を検出できるか、また、同じデータを用いて、副産物としてデブリ円盤の研究ができるかを検討しました。その結果、現実的な観測時間で、銀河研究のために十分な広域サーベイが実現できることを確認しました。さらに、これまでに見つかっているデブリ円盤よりも、我々の太陽系に似た円盤を検出できることが分かりました。

星形成銀河の検出シミュレーション [Kaneda et al. 2017]

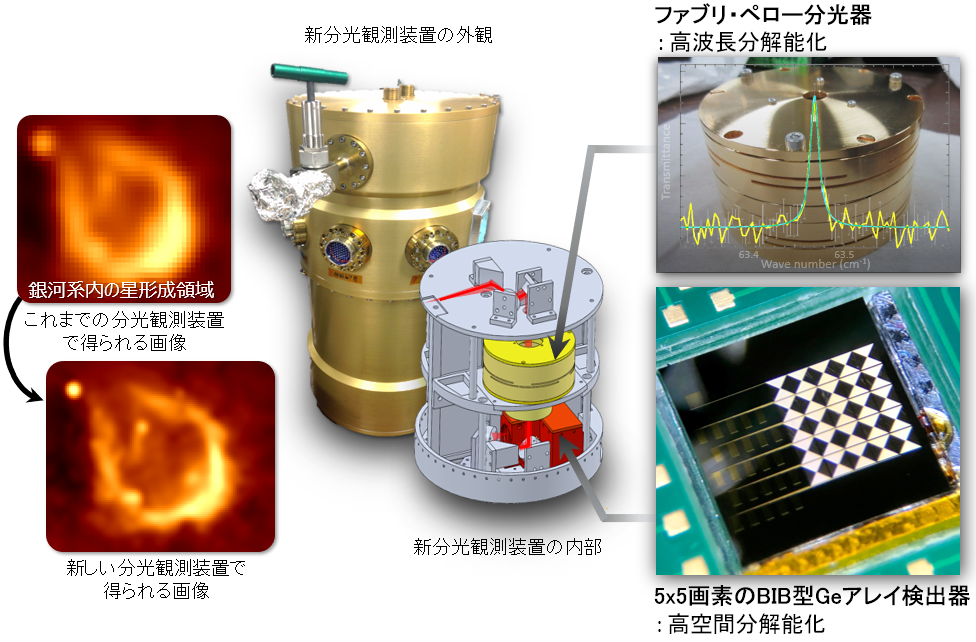

気球望遠鏡用の新分光観測装置の開発

新分光観測装置

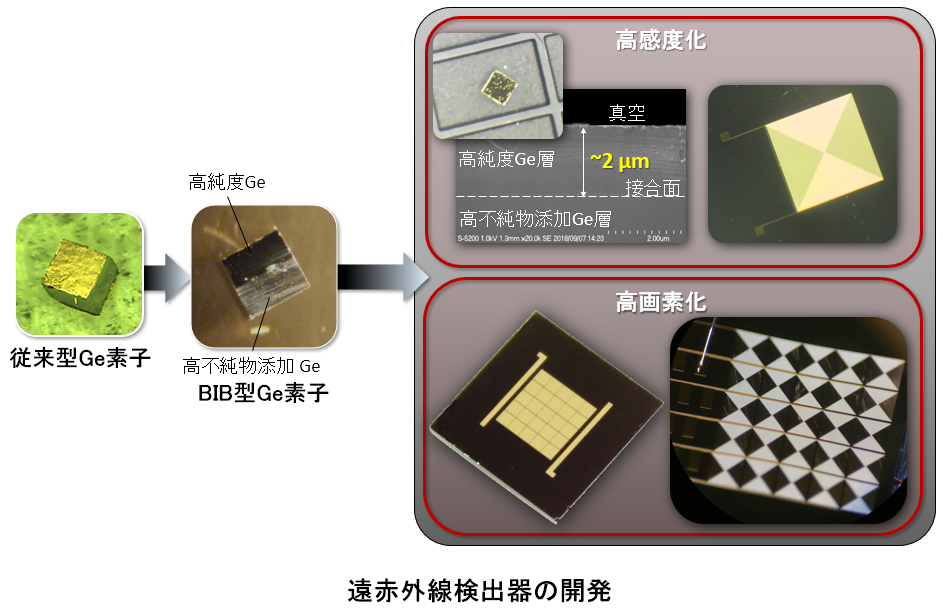

Uirでは、インドのタタ基礎科学研究所(Tata Institute of Fundamental Research)の気球望遠鏡に搭載するための次世代の遠赤外線分光観測装置を開発しています。観測波長は、現行の分光観測装置と同じ、一階電離した炭素が出す微細構造線の157.74 μm です。新しい観測装置には、単素子の加圧されたGe光導電型検出器から5x5画素のBlocked-Impurity-Band (BIB) 型Geアレイ検出器を搭載し、ファブリペロー分光器も高性能化を図ることで、現行の分光観測装置をよりも高い空間分解能かつ、高い波長分解能を達成することができます。これを気球望遠鏡に搭載することで、星形成領域のガスの詳細な空間・運動情報が得られるようになり、同領域の物理状態の理解が進むと期待されています。2018年度では、5x5画素のBIB型Geアレイ検出器を製作し、その性能を評価してきました。また、要求される波長分解能を目指したファブリペロー分光器の調整を進めてきました。

次世代検出器の開発

遠赤外線Ge検出器

気球望遠鏡や将来の天文衛星に搭載するための新しい遠赤外線検出器 (光検出波長帯:50~200 μm) の開発をしています。従来の遠赤外線検出器は、内部光電効果を利用して光を検出するゲルマニウム(Ge)光導電型検出器(従来型Ge検出器)が一般的であり、波長~100 μm まで感度を有します。同検出器に機械的に圧力を加えることで、波長~200 μm までの遠赤外線に感度を有していました。しかし、大型の加圧機構が必要なため、波長帯 50~200 μm に高感度なコンパクトなアレイ検出器の実現が難しいという問題を抱えています。そこで、我々は、加圧することなく、前述の波長帯に感度を有するBlocked-Impurity-Band (BIB) 型Ge検出器(接合型Ge検出器)をISAS/JAXAと共同で開発しています。三菱重工業株式会社の持つ表面活性化常温ウエハー接合技術を用いて、単素子のBIB型Ge検出器を試作しました。性能評価の結果、試作したBIB型Ge検出器は、従来型Ge検出器よりも長い波長まで光感度を有することが明らかになりました (Hanaoka et al. 2016)。2017年度では、微細加工技術やイオンカット技術といった最新技術を導入し、BIB型Ge検出器の高感度化や高画素化に向けた開発を進めました。さらに、2018年度からは、前述の遠赤外線波長帯に加えて、未開拓な中間赤外線波長帯 (30~60 μm) にも高い感度を有するようなBIB型Ge検出器の開発が始まりました。こうした検出器は、将来、インド気球望遠鏡や人工衛星に搭載する新しい遠赤外線観測装置の検出器として使用される予定です。